|

[ECHO ¦LONSKA] [FORUM] [SERVIS] [¦LONSK] [RUCH AUTONOMII ¦L¡SKA] |

|

|

|

|

||

|

6_05/2002 |

|

|||

|

| ||

| « nazot do rubriki Historia | ||

|

| ||

|

Es war so in Oberschlesien (Górny ¦l±sk) Godulla und der Anfang der oberschlesischen Industrie Mitte des 19. Jahrhunderts erreichte der

Aufbau der oberschlesischen Industrie die höchste Blüte. Großen Anteil

daran hatten deutsche Industrielle wie: von Donnersmarck, von Pless, Baildon

oder Winckler. Unter ihnen befand sich auch Karl Godulla, der es durch seine

Arbeit, Wissensdurst und Tatendrang vom Forstburschen zum Industriellen

gebracht hatte und damit ungeheuren Reichtum erwarb. „ Die Aufnahme in Ruda im Jahre 1831” Recht frühzeitig brach der Winter im Jahre des Herrn 1831 über Oberschlesien hinein. Schon in den ersten Oktobertagen machte sich unangenehmer Forst bemerkbar, und gleich darauf fiel der erste Schnee. Bewohner dieses spärlich besiedelten Landes im Kreise Tarnowitz froren unheimlich, denn karg war die Erde und gering der Lohn, den die Grafen Donnersmarck auf Neudeck (Swierklaniec) und der Oberamtmann Karl Godulla, welcher seinen Sitz in Ruda O/S hatte, ihren Bauern und Arbeitern zahlten. „Harte Arbeit - karger Lohn” waren die Grundsätze jener beiden so gut wie einzigen Arbeitgeber in Oberschlesien der damaligen Zeit. Besonders Karl Godulla, welcher in seinem arbeitsreichen Leben jenen Grundsatz auf eigener Haut verspürte. Er, der es von einem Nichts zum großen Reichtum brachte, hatte den Ruf eines Geizhalses und Menschenschinders. Unheimliche Gerüchte waren über diesen sonderbaren Menschen im Umlauf. „Godulla habe mit dem Leibhaftigen einen Bund geschlossen„ flüsterten die Alten und „der Teufel gehe bei ihm ein und aus” redete man in den Gaststuben. Wenn Godulla sich hier und da auf der Straße sehen ließ, bekreuzigten sich die Leute, als wären sie dem „ Gott-sei-bei-uns” begegnet. Trotz des großen Reichtums, den Godulla besaß, bewohnte jener seltsame Heilige ein ganz einfaches, mit einem Strohdach gedecktes Bauernhaus in Ruda. Zu seinem einzigen Umgang zählte nur sein Kutscher und eine schon betagte Köchin, die für seinem Haushalt sorgte. Noch in den späten Nachstunden brannte im Hause Godullas ein Licht, ein Beweis dafür, daß der Hausherr bei seiner Arbeit saß. Es war eine einfache Wachskerze, für zwei Groschen beim Juden Posener gekauft. Karl Godulla war von seiner Arbeit förmlich besessen. Er zählte zu einem der reichsten Menschen Preußens und gleichzeitig zu einem der sonderbarsten. In seinen Bergwerken, Hütten und Feldern arbeiten in den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts fast 8000 Menschen, für die damaligen Zeit eine ungeheure Zahl. Godulla war sehr anspruchsvoll. Vor allen Dingen gegen sich selber und daher auch seinen Mitarbeitern und Untergebenen gegenüber. Er verlangte von allen seinen Arbeitnehmern die gleichen Eigenschaften, die er selbst besaß. Also Arbeitsfreude, Sparsamkeit, Sauberkeit, Disziplin und freundliche Umgangsformen sowie Enthaltung von alkoholischen Getränken. Während eines Oktobertages das Jahres 1831 waren die Einwohner der Stadt Kattowitz Zeugen eines seltsamen Ereignisses. Eine größere Anzahl preußischer berittener Gendarme bewachten einen großen Menschenhaufen auf dem Stadtring Menschen, die wie aus einer anderen Welt erschienen. In furchtbar zerlumpten Kleidern gab es viele Frauen und Kinder zu sehen. Hunger, Entbehrung und Angst schaute aus ihren Augen. Hier und da hörte man Kinder laut weinen. Doch die größte Aufmerksamkeit lenkten Männer jeden Alters auf sich, die in alten, zerrissenen und heruntergekommenen Uniformen einen verzweifelten Eindruck machten. Krieger aus längst vergangenen Zeiten. Mit Unsicherheit und Hoffnungslosigkeit blickten sie herum und preßten ihre Frauen und Kinder an sich. Der Anblick jener Menschengruppe war so erbarmungsvoll, daß manche Einwohner der Stadt Kattowitz in lautes Weinen ausbrachen, denn aus jenem elendem Menschenhaufen ertönte eine Sprache, die ihnen auch bekannt war. Mit großer Besorgnis schauten die Polen auf kleine Gruppen von 5 bis 7 Menschen, denen man von weitem schon ansah, daß sie die Notabeln der Stadt darstellten, denn hier wurde auch über ihr Schicksal entschieden. In dieser Gruppe zeichnete sich insbesondere ein stattlicher Hüne von ungefähr 30 Jahren aus, der hier das Wort zu führen schien. Das war Friedrich Grundmann, königlicher Inspekteur der Stadt Kattowitz in Industrieangelegenheiten und ein guter Vertrauter Franz Wincklers. Nun muß hier hervorgehoben werden, daß am 29. November 1830 in dem von aller Welt bezeichneten Kongreßpolen, das unter russischer Oberherrschaft stand, ein Volks- und Militäraufstand ausbrach, der gegen die russische Zarenherrschaft in Polen gerichtet war. Der Zar Nikolaus I., der gleichzeitig König von Polen war, warf diesen Aufstand auf rücksichtslose und blutige Weise nieder. Nach der Niederwerfung mußte ein großer Teil der Polen, die unmittelbar an diesem Aufstand beteiligt waren, fluchtartig ihr Land verlassen, von Kosaken verfolgt. Auf ihrem Fluchtweg stand ihnen nur der Westen offen. Die aus ungefähr 400 Menschen bestehende Gruppe hatte in der vorhergehenden Nacht widerrechtlich die preußische Genze bei Myslowitz überschritten und suchte bei den Preußen Schutz vor russischer Willkür und Rache. Zwischen allen Menschen auf dem Kattowitz Ring machte sich schon eine kleine Unruhe bemerkbar. Die Stadtväter konnten noch zu keinem Einverständnis gelangen, und schon wurde es dunkel. Endlich hat Friedrich Grundmann ein altes Weinfaß bestiegen und wandte sich an die polnischen Ankömmlingte. Grundmann versprach ihnen ab sofort Hilfe, Unterkunft, Arbeit und Brot auf preußischer Erde im Namen des Königs von Preußen, Friedrich Wilhelm III. Außerdem hob er hervor, daß niemand der Flüchtlinge in russische Hand ausgeliefert werde, was große Freude und Erleichterung unter den Menschen auslöste. Gleichzeitig wandte sich Grundmann an die Einwohner der Stadt mit der Bitte, jene Flüchtlinge vorläufig bei sich aufzunehmen, bis die ganze Sache nach preußischem Recht und Wesen geregelt sei. Auf einen Wink Grundmanns trat die preußische Gendarmerie zur Seite, und im Nu vereinigten sich die Flüchtlinge mit den Einwohnern der Stadt. Held des Tages war natürlich Friedrich Grundmann. Viele Frauen drängten sich zu ihm hin, um vor Freude und Dankbarkeit seine Hand zu küssen, was der Amtmann natürlich verwehrte. Im Handumdrehen war der Ring menschenleer, und fröhlich vereinte Menschen zogen nach allen Richtungen der Stadt. Nach der Registrierung und ärztlicher Untersuchung sandte Grundmann eine Abteilung von ungefähr 50 kräftigen Ankömmlingen mit ihren Frauen und Kindern zur Arbeit in die nahe liegende Königshütte, die zur damaligen Zeit schon mit Volldampf arbeitete. Ein anderer Teil jener Patrioten wurde in die Laurahütte geschickt, und einen anderen nahm der junge schottische Ingenieur John Baildon in seine Hütte, die noch im Aufbau war, auf. Alle erhielten auf der Stelle Wohnung eine gewisse Summe blanker Taler für die Einrichtung und weiterhin gut bezahlte Arbeit. Niemand von ihnen dachte an die elende Vergangenheit zurück. Aus denen, die noch keine Arbeitszuteilung hatten, bildete Grundmann noch zwei Gruppen. Eine wurde zu Franz Winckler nach Mechtal im Beuthener Kreis geschickt, die andere zu Karl Godulla nach Ruda. An die Spitze einer jeden Abteilung stellte Grundmann einen Beamten der Bergbaubehörde in Tarnowitz, die mit einem Begleitschreiben ausgerüstet in seinem Auftrag mit diesen beiden Arbeitgebern verhandeln sollten. Franz Winckler in Mechtal nahm die Ankömmlinge mit offenen Armen auf. Er brauchte Arbeitskräfte für die eben in Gang gesetzte Elisabethgrube bei Bobrek und für den Bau einer neuen Kohlengrube in Mechtal. Gleichzeitig fing Winckler mit dem Bau einer Arbeitersiedlung, eines Krankenhauses und einer Volksschule in Kauf an. Noch am gleichen Tage erhielten alle Flüchtlinge aus dem Osten warme Wohnungen und Arbeit, je seiner Kraft und Bildung angemessen. Weniger Glück hatte die zweite Gruppe, die nach Ruda versandt wurde. Schon in Kattowitz hatte man viel über die seltsamen Gerüchte gehort, die um die Person Godulla im Umlauf waren. Kein Wunder, daß alle mit Besorgnis ihrem Schicksal entgegensahen. Vor dem verrufenen Bauernhaus in Ruda angekommen, erschien niemand, um sie zu begrüßen und in Empfang zu nehmen. Vom Kutscher aber, der im nahen Bach seine Pferde tränkte, erhielten sie die Auskunft, daß Godulla zu Hause war. Jener Tarnowitzer Bergbaubeamte, der Godulla doch gut kannte, konnte sich auch nicht einer innerlichen Angst erwehren, als er über die Schwelle jener ”Teufelshütte” trat und Godulla, ohne ein Wort zu sagen, das Grundmannschreiben überreichte, denn der Amtmann war kein Freund von Begrüßungsreden. Ohne ein Wort zu verlieren, überflog Godulla das Schreiben und knurrte den Beamten an: „Grundmann hat hier nichts zu sagen, doch seine Schützlinge will ich mir mal ansehen”. Voll banger Erwartung standen die Angekommenen vor der Hütte und warteten der Dinge, die da kommen sollten. Endlich öffnete sich die Tür, und es erschien ein hagerer Mann von ungefähr 50 Jahren, ganz in Schwarz gekleidet. Sein linker Arm hing taub und leblos herab, das linke Bein war steif und schien wie gelähmt. Er hatte einen hinkenden Gang und wurde deswegen „Stelzfuß„ genannt. Ein großer schwarzer Schlapphut verdeckte seine linke Gesichtshälfte über die eine breite, blutige Narbe lief. Nur sein rechts Auge funkelte unheimlich. In seiner rechten Hand hielt Godulla einen derben Knotenstock, mit dem er sich recht oft, wie einst der Alte Fritz, sein Recht verschaffte. Mit prüfendem Auge überblickte Godulla den elenden Menschenhaufen, der vor Angst und Bange zitternd vor ihm stand und konnte sich eines Mitleids nicht erwehren. Unter seinem abstoßenden äußerlichen Wesen hatte Godulla doch ein gutes und mitleidiges Herz. Besonders die hilflosen Kinder hatten es ihm angetan, den für jedes hilflose Wesen hatte Godulla stets Hilfe bereit. Sein Krückstock zeigte auf die Männer in ihren zerlumpten Uniformen und fragte „Von wo kommen diese daher, das sind wohl Überreste aus dem Siebenjährigen Krieg”. „Nein, Herr Oberamtmann” antwortete der Beamte. „Es sind polnische Kämpfer für Recht und Freiheit gegen zaristische Willkür und Despotismus, die gezwungen waren, ihr Land zu verlassen”. „Was heißt hier Recht und Freiheit?”, Godulla sprach mit krächzender Stimme. „Recht und Freiheit sind nur leere Worte und jeder Mensch hat von den Begriffen eine andere Vorstellung”. „Er scheint davon überhaupt keine Ahnung zu haben. Außerdem bin ich gegen jeden Unruhestifter und Aufwiegler in einer schon aufgestellten Staatsordnung.” Der so Angeredete wagte keine Antwort jenem Gewaltigen gegenüber, denn Godulla war auch sein Arbeitgeber. Nun wandte sich Godulla unmittelbar an die Wartenden: „Ihr seid alle bei mir aufgenommen, und ich werde in kurzer Zeit wissen, was für einen Wert ihr darstellt. Bei mir aber bestimme ich Recht und Freiheit. Wer nicht pariert, wird auf der Stelle hinausgeworfen. Hier wird jeder nur nach Arbeit und seinem Benehmen beurteilt. Wer tüchtig und arbeitssam ist, kann es bei mir zu etwas bringen und gesoffen wird bei mir auch nicht. Wer dem Alkohol ergeben ist, kann auf der Stelle verschwinden”. Nach diesen Worten erteilte Godulla dem Bergbaubeamten weitere Anweisungen über das Schicksal seiner neuen Untertanen und verschwand wieder in seiner Hütte. Auf diese Weise fanden polnische Freiheitskämpfer des Novemberaufstandes von 1830 in Oberschlesien eine neue Heimat, die sie nicht mehr verließen. Ihre Kinder und Kindeskinder „verschmolzen” im Laufe der Zeit mit der einheimischen Bevölkerung und wurden treue Untertanen des Preußenkönigs. Sie trugen viel zum Aufbau der oberschlesischen Industrie bei, und ihre Nachkommen leben als „Górno-¦l±zaki” im oberschlesischen Industriegebiet bis auf den heutigen Tag. Peter Karl Sczepanek

|

Karol Godula i Joanna Gryzik na witra¿u budynkudyrekcji Górno¶l±skiego Zwi±zku Górniczo - Hutniczego w Gliwicach (nie istnieje) Krystian Ga³uszka

| |||||||||

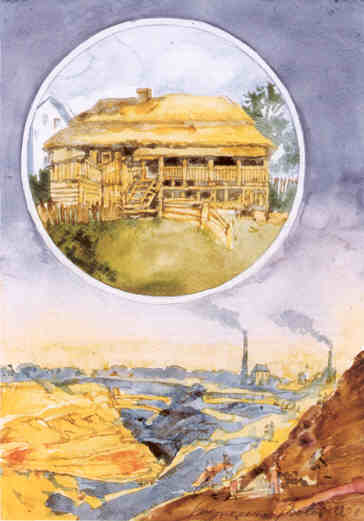

Aus dem Album: "Schlesische Reminiszenzen - Reminiscencje ¶l±skie"

|

||||||||||

|

[ AKTUELL ] [ POLITIK ]

[ HISTORIA ] [ Z ARCHIWUM ]

[ KULTUR ] [ PUBLIKACJE ]

[ MINIATURY ] [ VITA ] |